思い通りの写真に仕上げるためのカギであるRAW現像。

ただとにかくやれることの幅が広過ぎて、綺麗に写真を仕上げるにはどんなことを意識すればいいのか分からず悩んでいるという方も少なくないはず。

私もその一人で、ずっとあれこれ手探りでRAW現像してきたんですが、最近ようやく軸らしきものが固まってきたのでまとめて紹介してみたいと思います。

RAW現像で写真を綺麗に仕上げるために私が意識している7つのポイント!

1.『構図・設定』とセットで考える

RAW現像を始めたての頃『現像すればどんな写真も綺麗になる!蘇る!』と考えてしまっていた私。

でもよくよく考えると、良い素材でないとどれだけRAW現像を頑張っても良い写真にはなりません。私がガッキーと同じメイク道具を買ってきて、ガッキーと同じようにメイクをしたところでガッキーにはなれないのと同じ話です。かなしい。

じゃあ良い素材とは何なのかというと、私は設定と構図がしっかり考えられている写真が『良い素材』だと考えていて。当たり前なのですが、昔の写真を見返すとどちらも考えられていないものがわんさか出てきます。

例えば設定。ホワイトバランスや露光量などRAW現像では色々なものを補正することができますが、手ブレ・被写体ブレはどうすることもできません。

また、白飛び・黒潰れはRAW現像で修正出来るとはいえ、あまりに酷いと修正できたとしてもノイズなどによって画質が劣化してしまうことも。

設定を正しく理解して、暗すぎず明るすぎないブレのない写真を撮っておくことは、RAW現像で思い通りの1枚に仕上げるための大前提です。

『良い素材』でもうひとつ大切なのが構図。もうこれ本当に大事です。

設定同様、構図もRAW現像で変更できるものではないですし、構図がイマイチな写真はどれだけRAW現像を頑張っても『良い写真』にはならないと言い切っていいと思っています。

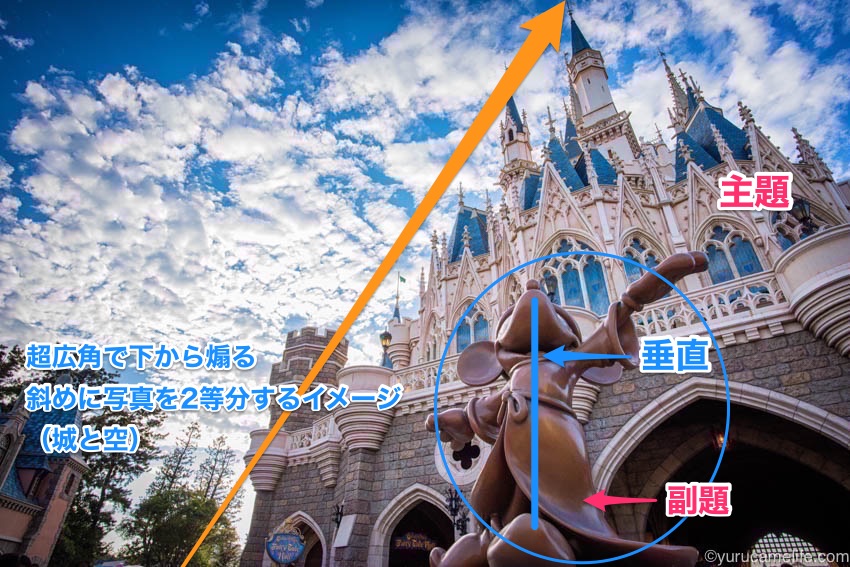

RAW現像的に”良い素材”を撮るためにマストなポイントは、『余計なものを写さない・水平垂直を意識する・主題を明確にする』の3つ。

構図=難しいと思われがちですが、基本を意識するだけでかなり変わるので、昔の私にアドバイスできるなら『RAW現像勉強するなら、まずは構図の基礎を押さえるのが近道だよ』と教えてあげたいです。

2.完成図・設計図をイメージする

最初は『なんかかっこいい写真になーれ!』くらいのノリでRAW現像していたのですが、弄りすぎて自分でもよく分からない写真になることがすごく多くて。気付けば彩度やコントラストを上げ過ぎてゴテゴテに…なんてことも日常茶飯事でした。

この反省を活かして、今はまずどんな風に仕上げたいか・どこをどう補正したいかなど頭の中で設計図をイメージしてからRAW現像を始めるようにしています。

設計図というとなんだか難しそうですが、構図を決めるときって、主題・副題など何を写すかを明確にした上でどう配置するかを考えていきますよね。

それと同じように、写真を構成するパーツごとに『ここは明るくしたい』『ここは色鮮やかにしたい』という仕上がりイメージを組み立てていく。

先に述べた『RAW現像において構図がすごく大切』というのはこのことで、構図がしっかり考えられさえいればRAW現像の方針はおのずと固まるわけです。

思い通りに仕上がらないと、それっぽいテクニックに頼りたくなることもあると思うのですが、何をどう仕上げたいかが分からないと調べようも使いようもありません。

そんなこんなで、最近は撮影の段階からどう仕上げるかをイメージしながらシャッターを切ることが多いです。仕上がりのイメージがあると、『ここまで出来れば満足』というラインができるので、ゴテゴテにやりすぎてしまうことも少なくなりますしね。

3.白飛び・黒潰れには細心の注意を

RAW現像を始めて結構長い間、自分の写真に繊細さがないことにすごく悩んでいて。その原因が、白飛びと黒潰れを意識できていなかったからだということに気が付いたのは、結構経ってからでした。

上手く言葉で説明できないので、実例で見てみましょう。左が私が思う繊細さがない写真・右が白飛びと黒潰れを意識して仕上げたものです。真ん中の白いバーを動かして比べてみてください。

右の方が細部の描写がしっかりと生きていて『繊細』な印象がありませんか?

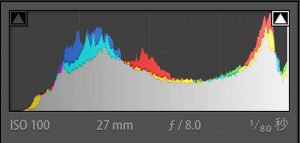

私はLightroomを使って現像しているのですが、画面右上にヒストグラムという写真の明るさを示すグラフが表示されています。これが右に張り付いていたら白飛び・左に張り付いていたら黒潰れが起きている状態。上のスクリーンショットは白飛びしていますね。

三角のアイコンが点灯して教えてくれるので、明るさを調整するときは常にヒストグラムを見るようにしています。

- 露光量で写真全体の明るさを調節

- ハイライトで白飛びを一旦完全になくす

- シャドウで黒潰れを一旦完全になくす

- 全体のバランスを見て微調整

という流れでやってます(*’▽’)

4.ホワイトバランスは拡大しながら調整する

肉眼で見ていたときと同じようなクリアな1枚に仕上げるには、色が不自然でないことは大前提。ホワイトバランス(以下WB)は、写真全体の印象を決める非常に大切なポイントです。

写真を始めて間もない頃は、曇天や蛍光灯などカメラでWBを設定していたのですが、RAW現像するようになってからはオートで撮っています。

個人的には『もう少し紫寄りだったかも』といった感じで、足し算で色を作った方が自然に仕上がりやすいので、RAW現像が前提ならカメラ任せのいい意味で味気のないニュートラルなWBで撮っておくのがいいと思います。

ただ、RAW現像をすればするほど自然なWBって簡単なように見えて難しいと感じることが多くて。

WB自動補正やスポイトツールを使えば、『写真の中の白い部分』がちゃんと白くなるように調整するのは簡単なのですが、実際には少し暖色を足した方が自然ということも多かったりします。

上も写真もその例で、左はメニュー冊子の白い部分が白になるように『正しく』WBが調整できているのですが、少し黄色を足した右の方が自然に感じられます。おそらく照明が暖色だったからですね。

こういう色の微調整って、一旦ハマると何度やっても『なんか違う…』のループから抜け出せなくなることも多くて。私はこれをWB迷子と呼んでいます。

ずっと見ていると目が色に慣れてきますし、どこが不自然なのか分からなくなってしまう。これらを防ぐために、微調整したい箇所を拡大してWBをいじるようにしています。

不思議なもので、こうやってWBを調整するようになってから自分の写真がクリアになったように感じていて。拡大すると少し色の変化でも分かりやすいですし、弄りすぎを防ぐこともできますしね。

5.影をしっかり意識する

RAW現像を始めて一番最初に感動したのが、シャドウをプラスに引き上げて逆光写真が蘇ったとき。ずっと悩んでいた『カメラ明暗差弱すぎて影真っ黒になっちゃう問題』が解決して感激しました。

あまりに嬉しかったので、かなり長い間ほとんどの写真でシャドウ+100にしていたんですが、冷静になって考えるとちょっと不自然。今見ると全体的にのっぺりとした『ただ明るいだけの写真』ばかり量産していました。

肉眼で見えている世界って、暗い部分があるから立体感や光の明るさを感じられるじゃないですか。つまり、明るさを表現したいからこそ、ちゃんと影を作る必要がある。

そう考えるようになってから、今は『暗い部分を明るくする』ことよりも『暗い部分をしっかり暗くする』ことの方をより意識するようにしています。

微妙な差かもしれないのですが、しっかり締めるところがあると写真がシャキッとするのでちょっと垢抜けた印象に仕上がります。

上手く仕上げるコツは、影を暗くし過ぎないこと。影を調整する場合は主にシャドウや黒レベルを調整しますが、マイナスに振りすぎると黒潰れしてしまい、繊細さが損なわれるので気を付けたいところです。

6.部分補正は積極的に丁寧に

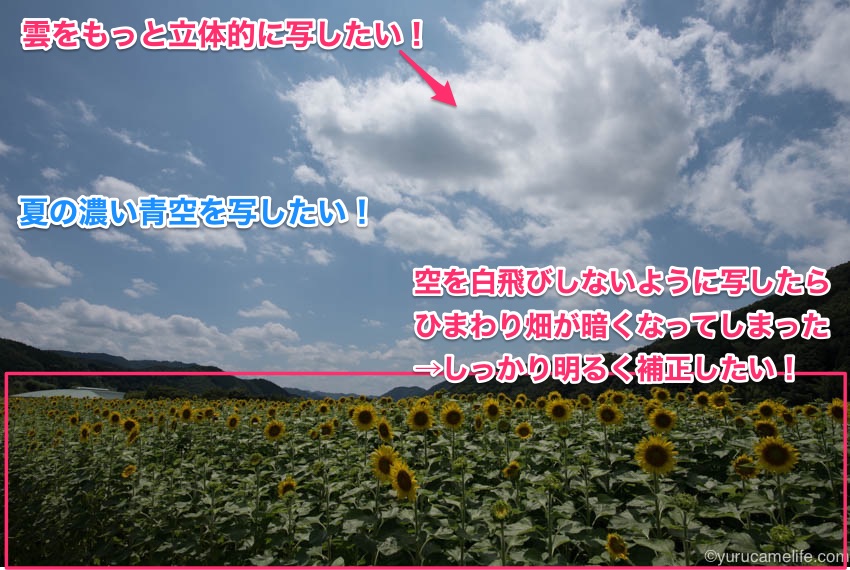

一通りRAW現像を終えて『もう少し空を鮮やかにしたい』とか『この部分もう少し明るくしたい』と思うことってよくありますよね。

ただ、この『一旦全体を仕上げた状態』からさらに全体に調整を加えると、明るすぎる・色が濃すぎるといった不自然な部分が出てきて、写真のバランスが悪くなってしまうこともしばしば。例えば…

こんな感じで\(^o^)/大惨事

こうならずに100%思い通りの一枚に仕上げるには、部分補正が必須。

『美は細部に宿る』なんて言葉もあるように、綺麗な写真ほど細かな部分まで丁寧に仕上げられているなと、日々SNSで写真を見ていてひしひし感じているので、積極的に使うようにしています。

ただ、上手に使いこなせるように強い味方になるものの、使い方を誤ると違和感しかない1枚になってしまうのが部分補正の難しいところ。

違和感なく使いこなすポイントは、まずしっかり設計図をイメージすること。この記事で2番目にお話したことですね。

まずは頭の中の設計図に沿って全体を整えて、『イメージ的にはもう少しここ明るいな』のように、具体的に補正する箇所・調整を明確にした上で部分補正を使うと失敗しにくいです。

違和感なく部分補正を使うためにもうひとつ大切なことが、丁寧すぎるくらい丁寧に使うこと。特に、補正をかけているところとかけていないところの境界線は本当に丁寧に仕上げましょう。

これを適当にしてしまうと、せっかく作り込んだ写真が台無しに。上はかなり極端な例ですが、案外やりがちです。境界部分を拡大しながら使うと失敗しにくいように思います。

Lightroomにはブラシ・段階フィルター・円形フィルターの3つのツールがありますが、私はほとんどの場面で段階フィルター・円形フィルターを使っています。

ブラシは細かい部分まで柔軟に補正できるのがいいところなのですが、周りと馴染ませるのが結構難しくて。また、『部分的に明るさを足す』といった場合、実際の光景ではその部分の周りにもうっすら光が広がっているはず。

段階・円形のような範囲補正の方が、ボカシや適用範囲の馴染ませが容易なので、多くの場合において自然に仕上がりやすいと感じています。

7.見る人の視線を集めたいポイントを意識する

ラストはここまで述べてきた6つのポイントを全部使うようなお話。

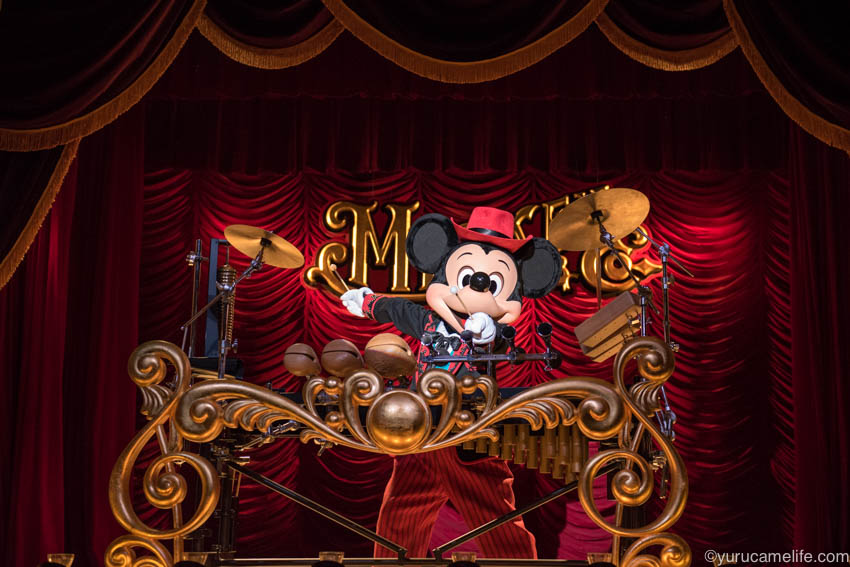

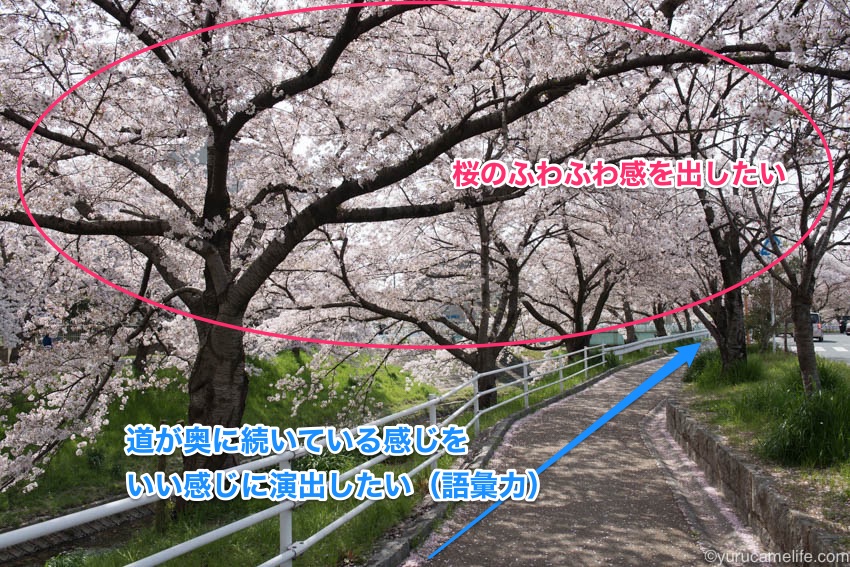

突然ですが、奥行きとか臨場感のある写真って素敵ですよね。

写真という平面世界に、被写体が迫ってくるような立体感や、見る人の目線を吸い込むような遠近感といった三次元的要素が演出できたら絶対すごい1枚になるはず。実際上手な人の写真って、そういう要素が満載で『リアル感』があるんですよね。

どうすれば真似できるのかと色々考えた結果、写真の一箇所に視線が釘付けになる部分を作るとそれっぽくなるような気がしているんです。

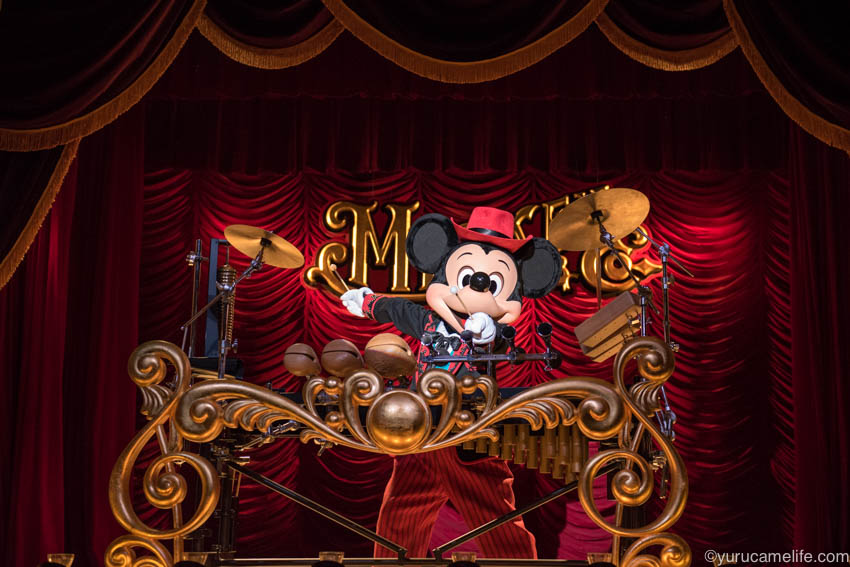

具体例を見てみましょう。上の写真は、主題は紅葉・副題が畳と赤い絨毯のつもりで撮っていて、『畳の部屋に座って、広い秋色の庭園を眺めた時の奥行き感』を表現できるのが理想。

つまり、撮影者の私と同じように、畳→紅葉の順に見てもらえるようにしたいのですが、上の写真だと、紅葉から見る人と畳から見る人はおそらく半々くらいではないでしょうか。前者の方が多いかもしれません。

写真をどこから見るかは人それぞれ。奥行きやインパクトのある1枚に仕上げるには、どこをどう見てほしいかを誘導する必要があります。

そのためにまず大切なのが、なんといっても構図。余計なものが写りこんでいると、見る人によってはその『余計なもの』に目がいってしまうので、主題を明確にするのはマストです。

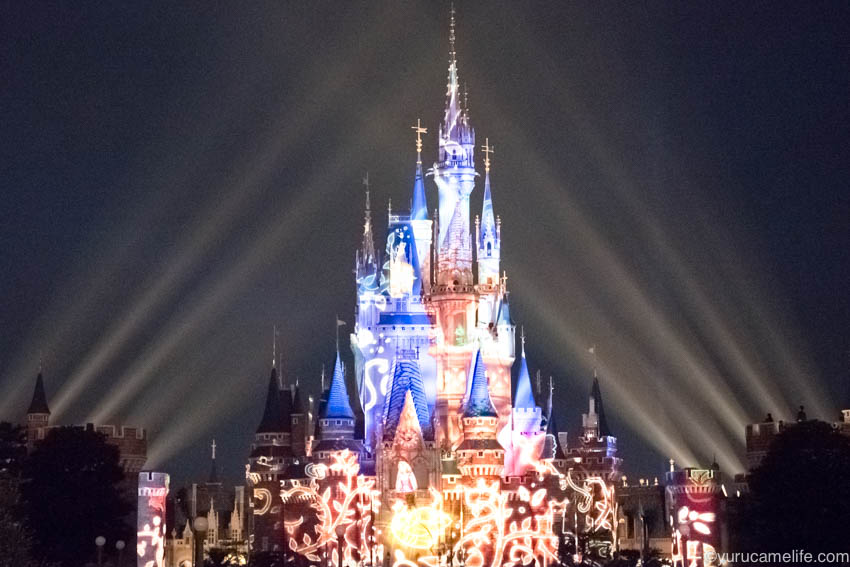

その上で、RAW現像で『ここから見てください』という視線の入り口を作る。こうすることで、一番見てほしいところに視線を誘導・集中させることができます。文章だと分かりにくいかもしれないのですが、上の2枚の右側は視線の誘導を意識してRAW現像したものです。

具体的にどうやって視線の入り口を作るのかというと、ひとつの選択肢が周辺減光。

言葉の通り、写真の周辺(四隅)の明るさを落とすことです。Lightroomでは下の方にある『効果』タブで調整できます。

人間の目は明るいところの方に自然と引き寄せられるので、これによって写真の中央部の被写体が強調されます。小さな写真だと分かりにくいのですが、実際にやってみると少しの減光で印象が変わるのが実感できると思います。

余談ですが、レンズに満遍なく光が通らず四隅が暗くなる現象のことを周辺光量落ちといいます。レンズ性能の評価においては本来周辺減光はマイナス要素なので、あえて減光させるといい感じになるのってなんか不思議ですよね。だから写真は面白い。

昼間の風景など周辺減光すると違和感がある場合は、部分的に明るさを足すといい感じに目線を誘導することができます。

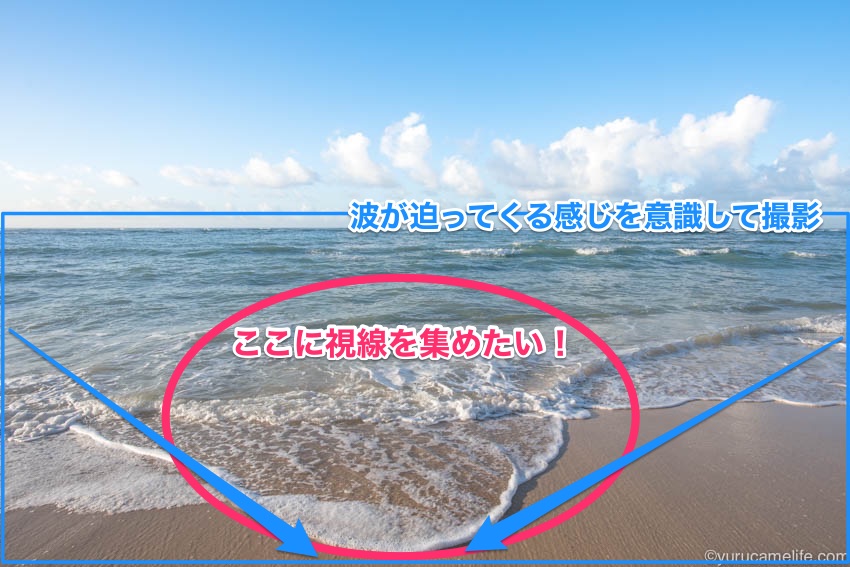

上の写真の主題は迫ってくる波。ただ、写真全体を補正しただけだと波に全くインパクトが感じられず、パッと見て波打ち際には目線が惹きつけられないと思います。

というわけで、段階フィルターを使って写真下半分に明るさを足してみたのがこちら。波打ち際に目線が行きやすくなったと思いませんか?

写真の下半分には近くの景色・上半分には遠くの景色が写るので、近くから遠くに目線が移ることで、遠近感が感じられやすい1枚になったように思います。(※当社比)

RAW現像を始めたての頃は漠然と『RAW現像=写真を綺麗に編集するツール』とだけ考えていたんですが、最近は『写真の見せ方を決めるツール』と考えていて。

構図で写したいものを明確にして、それをどう目立たせるか・どう見てもらうかをRAW現像で演出する。このスタイルにしてから、自分の写真が前よりも好きになれたように思いますし、自ずと考えながら撮るようになったことで、少しだけ写真が上達したように感じています。

おわりに

今回紹介したものはどれも基本的なことなのですが、RAW現像を始めたての頃の私は気付けなかったことばかり。当時の自分に教えている設定でここまでまとめてみました。

RAW現像には色んなやり方・考え方があるので、ひとつの例としてこの記事が少しでも何かのヒントになれば幸いです(*’▽’)

最後まで読んでいただきありがとうございました!

Lightroomプリセット販売中!